|

前日の天気予報ではお昼過ぎまで雨、ハズれて良かったと思いきや、開演前には黒い雲に覆われてしまいました。 右上の樹木が色づいてますね!閑谷学校の銀杏の木のライトアップも今日まで! |

|

今日は演者の5名のみだけでの高座作りです。 |

|

八角園舎建設100年の記事が山陽新聞に掲載されてまして、中には八角寄席の文字もありました。式部さんが知らないなんて、、、まあそんなものですかね。 来演者が増えたことにも触れてあり、所長の努力のお陰でしょうし、我々が少しでも貢献できてれば有難いことです。 |

|

今後の出演順をあみだクジで決めてもらってます。 仕事が忙しいなどで出番に偏りがありますので、今まではネタで順番を決めてましたが、、、。 |

|

控え室では、以前の写真やら寄席のDVDなど、資料交換の場となってます。 食事に関しては見なかったことにしておきますね。 |

|

お客さまの中には、落語講座の受講生の方々もお見えになっています。落語に詳しい方がお客様いらしたりして、何よりよく笑っていただけるのが嬉しいです。 |

|

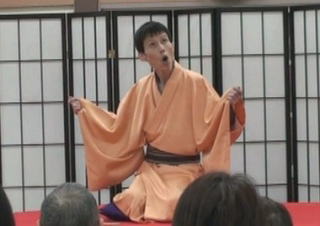

トップはかずのこさんの「ひとり静か」、大爆笑での始まりでした。 人情噺と思わせるような演目ですが、実は大阪人の性質、特徴を東京人と比較しながら進めていく、子供さんにもわかりやすい、とんでもなくオモローい噺です。 これを聞くと、上方落語の面白さがさらにUPするのでは。 |

|

2番目はめじろの「ふぐ鍋」です。 この噺の主役は大橋さんですが、先代の染丸師匠の本名だそうで、今の染丸師匠から教わった吉弥さんのバージョンです。 |

|

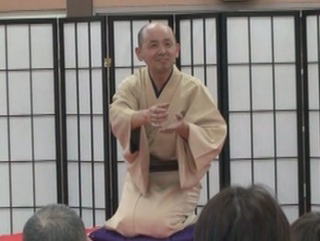

中トリは式部さんの「崇徳院」。 この「崇徳院」のサゲは演者によってまちまちで、無理に落とさないで終わるのが一番このネタにふさわしいのでは、と言われてました。 お客さまからサゲに関して質問がありました。「割れても末に、買わんとぞ思う」とのお答えで納得。 |

|

今回、お茶子さんが不在のため演者自身が座布団を返したりと、なかなか忙しくて、「野崎」なんか一度の出囃子では間に合いませんでした。やはり生のお囃子は有難い! |

|

「まめだ」 覚えきれず、急きょネタを「向こう付け」に変更した凡々さん。仁鶴さんに見えてくるのは私だけ。

オチも変えてみたようで、「千の風にのって〜」少々キザだったでしょうか。 |

|

本日トリである廣加郎さんの「紙入れ」。 袴姿が最近多くなったようで、着だすとクセになるみたいです。 不倫・間男の噺、大人は結構受けていましたが、意外にも子供さんも笑っていました。(小間物屋の手代の)新吉の純粋さお得意に対する熱心さ、ご新造のしたたかさと女の怖さと寂しさ、旦那の人の好さと茫洋さが伝わればいいなと思って演ったそうです。 |

|

打ち上げの食事も鍋物になってきましたね(式部さんはいつものビールで)。次回は猪鍋でもいいのでは。 八角園舎建設100年の記念を迎え、今後も寄席や落語講座を通じ、落語を多くの方に知ってもらえれば、我々もやりがいがあります。 |