|

玄関には、かわいらしい看板が。 八角園舎は5歳未満のお子さんが遊ぶ「今日、何かやってんのかぁ、遊べんなー、残念!」ってな会話してるんでしょうか。ごめんね〜。 |

|

今日は演者、下座に加え、出演予定のない廣加郎さん、式部さん、凡々さんと恋生さんの奥様、と大勢集りました。スムーズに会場設営完了です。 |

|

受付にいる奥様二人は楽しく歓談中♪ 凡々さんの奥様の後ろにあるダンボール箱は、座布団入れ。八角園舎の職員さんがきれいに保管されています。 |

|

十七吉さんは黙々と練習しています。後ろにいらっしゃる女性は本日のゲスト、沖縄民謡の田中さん。沖縄好きの結太さんの知り合いで、今回の御出演となりました。 |

|

高座に上がって唄うことはまずないでしょうから、「曲が鳴ってる間にここから上がって、・・・」と説明していますね。実際高座へ上がって、軽くサウンドチェック♪ |

|

先月入院されていた廣加郎さん。加療中の為高座には上がりませんが、チラシを手に、“きびきび寄席”の打ち合わせを式部さんとしています。入院中も院内の出前寄席の話を受けてくるなど、落語への情熱はさらにパワーUP!? |

|

その“きびきび寄席”は凡々さん、廣加郎さん、式部さんの吉備三人衆を中心に年一度開催しています。凡々さんは中トリで「宿屋仇」、式部さんはトリで「不動坊」という気合いの入ったネタぞろえ。 写真を見て気が付きましたが、夏場お休みしている間にこの部屋、模様替えしてありますね。 |

|

まず最初は、讃岐家かずのこさんによる、『月並丁稚』です。 おつかいに行った丁稚が口上を忘れ、お尻をつねってもらうと思い出す、という噺です。“お尻をつねる”、というだけで子ども達の笑いのツボにヒットしていますが、てごわいお尻相手に大工道具が登場する所で、「えーっ!」という顔をするお子さん方の反応が、とてもかわいらしかったです(^_^)/goo |

|

お次は笑皆亭凡々さん。演題は『向う付け』です。 読み書きのできる人が少なかった時代の噺。お馴染みのぼーっとした男が葬式の手伝いに行き、帳場係りを任されます。奥さんに、「帳場は二人でするものだから、先に行って掃除や準備をしておいて、後から来た人に記帳してもらいなさい。」と言われます。しかし、もう一人の係りも無筆で困ったことに・・・。禁煙に挑戦中の凡々さん、三ヵ月後が楽しみですね。 |

|

中トリは三田家恋生さん。演題は『たがや』です。 花火見物の人ごみの中、殿様の供の侍とトラブってしまった、“たが屋”。しかし、サビだらけの刀に腕もサビついたお侍と、喧嘩慣れした職人とでは相手になりません。両国、花火、殿様に侍、喧嘩っ早い職人・・・と、江戸落語ならではのものづくし!爽快感の残る落語です。 |

|

中入りの後は、お待ちかね、ゲスト田中朋子さんによる沖縄民謡です。 「三線を持っているからといって、三線漫談をするわけではありません。」とご挨拶。最初に『月ぬ美しゃ』で、美声と三線のおだやかな音色に会場は水をうったような静けさに。「この唄だけはなぜか、どの会場でも唄われる方がいる」という程知られている曲『安里屋ゆんた』は、旧節と新節を続けて聞くことが出来ました♪ |

|

最後に与那国の猫(本当はきれいな女の人のこと)の唄を披露された後、田中さんは受囃子の間に高座から下座へ移動。トリの安里家結太さんの芸名の由来である『安里屋ゆんた』を、今回は出囃子として特別に弾いていただきました。 |

|

マクラでも結太さんは田中さんの話を。岡山に帰って来て沖縄の話がしたくて、沖縄料理の店を調べて通ううちに彼女と知り合ったそうですが、「私も沖縄民謡を唄っている人を何人も知っていますが、彼女の声が一番美しいですね。」島唄の大会で新人賞をとったこともあるそうですよ ☆☆☆ |

|

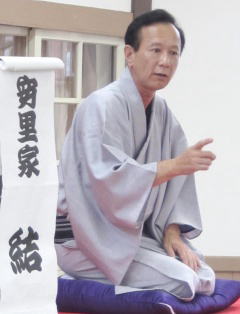

結太さんの演題は、『千早ふる』です。 百人一首にこっている娘に、業平の歌の意味を聞かれた八五郎、逃げるようにご隠居の所へやってきます。ご隠居の方も知らないと言うと沽券にかかわるため、即興の解説を考えます。千早太夫に相撲取り竜田川、無理に無理を重ねた解説の最後はいかに? |

|

最後は記念撮影です。女性が4人入ると華やかな感じがしますね。9月は岡山支店を立ち上げた月にあたり、第1回ふれあい寄席開催から丸8年が経過、9年目に入りました。今後も「落語っていいな」と岡山の方々に感じていただきながら、私達自身も楽しんで落語をやって行きたいと思っています。 今後も皆様からのあたたかいご支援、ご声援をお願い申し上げます。 |